Jamais un virus n’avait suscité tant de publications scientifiques en si peu de temps.

Si son fonctionnement et sa structure sont désormais bien connus, on ignore encore, entre autres, comment il est passé à l’être humain.

Le printemps 2021 a, dans l’Hexagone, un goût amer de retour à la case départ. Un an après le premier confinement, les services de réanimation sont à nouveau débordés, les commerces jugés non essentiels fermés, et les déplacements restreints. Espéré initialement pour l’été 2020, le « monde d’après » se fait désirer. Pourtant, les connaissances ont beaucoup progressé sur le Covid-19 (« co » pour corona, « vi » pour virus, « d » pour « disease » comme « maladie » en anglais, et « 19 » pour 2019, l’année où le virus a été identifié à Wuhan, en Chine). Que sait-on de ce virus, sur lequel le gratin des épidémiologistes mondiaux se penche depuis plus d’un an ? Et que ne sait-on toujours pas ? Franceinfo récapitule.

Ce que l’on sait désormais

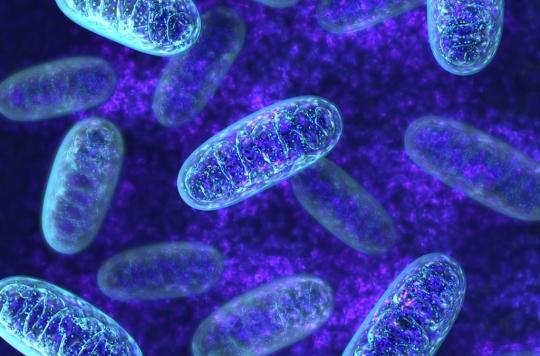

• Des variants plus transmissibles sont apparus. Depuis un an, le virus Sars-CoV-2 a été scruté sous toutes les coutures, suscitant une avalanche de littérature scientifique jamais vue à ce niveau auparavant. « Si je tape Covid sur le site PubMed, qui recense tous les articles scientifiques, j’obtiens 120 000 articles recensés, sans compter tous les articles en prépublication. A titre de comparaison, pour le VIH, on en est à 380 000, soit à peine trois fois plus avec quatre décennies de recul », expose Olivier Schwartz, responsable de l’unité Virus et Immunité à l’Institut Pasteur. D’où, explique-t-il encore à franceinfo, « des progrès énormes sur la compréhension du virus, son fonctionnement, sa structure, et la façon dont il entre dans l’organisme et se multiplie dans les cellules infectées ».

Mais un nouveau champ d’investigation s’est ouvert ces derniers mois. Les mutations du virus ont en effet pris un tour plus alarmant avec quelques variants qui modifient, selon le CNRS, « la transmissibilité ou la virulence du virus, ou encore sa sensibilité aux traitements et vaccins ». « On a vu qu’avec sa propagation active, détaille encore Olivier Schwartz, « le virus a tendance à muter« .

« Le virus s’est retrouvé soumis à une pression de sélection, c’est-à-dire qu’il a été confronté à des populations immunisées, soit parce qu’elles avaient déjà été infectées, soit parce qu’elles avaient été vaccinées. Pour survivre, il a fait en sorte d’être plus infectieux, afin d’avoir un avantage sélectif qui lui permet de se propager mieux au sein de la population. »

Olivier Schwartz, responsable de l’unité Virus et Immunité à l’Institut Pasteur

à franceinfo

Et de donner un exemple : « Le variant dit ‘anglais’ est ainsi plus transmissible car il se fixe mieux au récepteur lui permettant d’entrer dans les cellules de l’organisme. Il est également plus pathogène au-delà de 65 ans. » Sur des milliers de mutations identifiées à travers le monde, trois de ces variants inquiètent particulièrement la communauté scientifique : les variants B.1.1.7 (identifié outre-Manche), P.1 (apparu au Brésil) et B.1.351 (détecté en Afrique du Sud). Début mars, selon les données de Santé publique France, le variant B.1.1.7 était ainsi devenu majoritaire en France.

• La contamination passe essentiellement par les postillons et les aérosols. S’il reste utile de se laver les mains, inutile de forcer sur les virucides : une étude américaine publiée fin janvier 2021 montre que le risque de s’infecter en touchant une surface contaminée est inférieur à 0,05%. Car la contamination s’effectue essentiellement par les postillons et les aérosols (de minuscules particules en suspension dans l’air). « L’importance des aérosols explique les supercontaminations qui se sont produites en milieux fermés et mal ventilés« , analyse la professeure Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l’hôpital Saint-Louis, à Paris.

« Dans le mode de transmission, on a surestimé au départ la contamination par les mains, par les objets, et sous-estimé les aérosols. »

Anne-Claude Crémieux, infectiologue

à franceinfo

L’une des premières études* à avoir soulevé le problème de la ventilation a été réalisée en Chine, dès avril 2020, dans un restaurant de Canton où une cliente avait contaminé neuf autres personnes à cause d’une mauvaise ventilation de la salle. Depuis, des chercheurs en mécanique des fluides à l’université de Cambridge* ont montré que les bâtiments modernes, les plus étanches, sont souvent problématiques (leur ventilation garde homogènes, dans les différentes pièces, aussi bien la température que les contaminants).

« On sait maintenant que les contaminations dans une pièce par aérosols peuvent avoir lieu à des distances plus grandes qu’un ou deux mètres et sur des temps plus longs que ce qu’on croyait au début », insiste Simon Mendez, chercheur en mécanique des fluides au CNRS à Montpellier. « On sait aussi qu’il y a des grandes variations d’un moment à l’autre, suivant le stade de la maladie, et d’une personne à l’autre. Si neuf personnes n’en contaminent aucune, et qu’une seule personne en contamine dix, le taux de reproduction de la maladie sera égal à 1 [seuil au-delà duquel elle continue de se propager]. C’est ça aussi qui est dur à gérer avec cette maladie, ce n’est pas uniforme. » En clair, quelques foyers (clusters) où le Covid-19 flambe suffisent à faire repartir l’épidémie.

Parallèlement, on sait que le risque de contamination est faible à l’extérieur, même s’il reste possible d’être contaminé par des gouttelettes ou des aérosols projetés par une personne infectée se trouvant à proximité.

• L’aération et le port du masque ont fait la preuve de leur utilité. Cette meilleure connaissance des modes de contamination a entraîné de nouveaux gestes barrières à respecter, en particulier dans les lieux clos. A l’automne 2020, la Sécurité sociale a ainsi ajouté à sa liste des « bons gestes » la nécessité d' »aérer chaque pièce le plus souvent possible ». La France a suivi le plaidoyer d’Angela Merkel : début octobre, la chancelière allemande avait souligné que l’ouverture des fenêtres était un des moyens les moins chers et les plus efficaces pour lutter contre la maladie. L’Allemagne a d’ailleurs décidé d’investir 500 millions d’euros dans l’aération de ses bâtiments publics.

Autre mesure désormais évidente, mais absente des recommandations des autorités sanitaires en mars 2020 : le port du masque. « On sait désormais avec certitude que c’est efficace, assène Anne-Claude Crémieux. Et on s’est aperçu récemment que le masque protège aussi bien la personne qui le porte que celles à proximité. D’où la nécessité que tout le monde le porte. » Des enquêtes confortent ces propos. Pris sans masque, forcément, les repas jouent un rôle central dans les contaminations étudiées par l’Institut Pasteur dans son enquête ComCor (PDF) au long cours, portant sur 77 208 personnes « avec infection aiguë par le Sars-CoV-2 ».

• La maladie a des symptômes multiformes. Fièvre, toux, courbatures, difficulté respiratoires… On sait désormais, tests à l’appui, reconnaître les multiples symptômes de la maladie, mais ce n’était pas si facile l’an dernier. « En février 2020, se souvient Anne-Claude Crémieux, on cherchait des malades avec pneumonie virale, comme ça s’est passé pour le Sras [syndrome respiratoire aigu sévère, un autre coronavirus] en 2003. Du coup, on laissait passer des gens pauci-symptomatiques [avec peu de symptômes], qui avaient juste mal à la gorge et mal à la tête, comme pour un rhume. On sait maintenant qu’il peut s’agir des symptômes de la maladie. On a appris au fil du temps que le Covid-19 allait de formes peu graves à des formes très graves. » Et que ces symptômes peuvent changer au cours des mois : « Avec la progression du variant ‘anglais’, on voit moins d’anosmie (perte de l’odorat) et d’agueusie (perte du goût) », observe Alexandre Bleibtreu, infectiologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris.

Autre singularité de cette maladie qui a surpris Anne-Claude Crémieux, « le fait que les malades transmettent la maladie 48 heures avant l’expression des symptômes », ce qui facilite la propagation « invisible » de l’épidémie.

• Les formes graves sont mieux traitées. Bonne nouvelle (il en faut), se réjouit la même infectiologue, « depuis mars 2020 et les arrivées en masse dans des réanimations débordées, on a appris à faire une meilleure prise en charge grâce aux corticoïdes, aux anticoagulants et à l’oxygénothérapie. C’est le trépied qui évite le passage aux réanimations avec ventilation mécanique. Depuis l’an dernier, la mortalité a ainsi diminué pour les patients sévères, et se situe désormais à 30%. »

Sachant que la vaccination protège désormais les plus âgés, « le rajeunissement des patients en réanimation améliore le pronostic de survie : si on est plus jeune, on survit plus », nuance Alexandre Bleibtreu. Mais il reconnaît, lui aussi, qu’« on a une meilleure connaissance de la maladie et une meilleure compréhension de chaque mesure ». « La corticothérapie stabilise la situation. Et l’oxygénothérapie permet de se passer d’intubation ou de la retarder alors qu’au départ, on intubait tout le monde », constate-t-il. L’oxygénothérapie est une aide respiratoire moins invasive qu’en réanimation, explique la vidéo ci-dessous.

A noter encore, dans cette maladie, « un énorme effet âge, souligne Anne-Claude Crémieux. L’essentiel des décès est au-dessus de 70 ans. Au-dessous de 50 ans, il n’y a quasiment pas de mortalité » (depuis le début de la pandémie et au 2 mars 2021, il y a eu 904 décès de personnes de moins de 50 ans sur les 69 904 décès recensés à l’hôpital en France).

• Les vaccins sont efficaces sur les formes graves, et même sur la transmission. Bonne nouvelle (bis), les vaccins ont fait la preuve de leur efficacité. Pas seulement dans les essais, mais dans la vie réelle. Des travaux (PDF, en anglais) issus de la vaccination à grande échelle réalisée en Ecosse ont ainsi montré qu’un mois à peine après la première dose, les vaccins d’AstraZeneca et de Pfizer réduisaient fortement le risque de développer une forme grave conduisant à une hospitalisation (respectivement de 94% et de 85% par rapport aux personnes n’ayant pas reçu de vaccin).

Dans cette épidémie, « le progrès spectaculaire est venu de la conception et de la production de vaccins en moins d’un an, avec l’impact que l’on connaît désormais sur les formes graves et même en partie sur la transmission, salue Anne-Claude Crémieux. Des études anglaises et américaines toutes récentes sur le personnel soignant à qui l’on a administré du Pfizer et du Moderna montrent que ces vaccins à ARN messager préviennent les formes symptomatiques ou asymptomatiques et cassent ainsi les transmissions. »

Ce que l’on ne sait pas

• Quelle est l’origine du virus ? Le mystère plane toujours, et le rapport rendu à l’OMS par une douzaine d’experts internationaux envoyés à Wuhan en janvier 2021 n’a pas levé les doutes. Dans leurs conclusions, ces experts examinent quatre scénarios (dont la piste d’une fuite d’un laboratoire). Ils privilégient la théorie la plus admise, celle de la transmission naturelle du virus d’un animal réservoir (probablement la chauve-souris) à l’humain, par l’intermédiaire d’un autre animal non encore identifié. Mais quel est cet animal intermédiaire ? Blaireau-furet ? Lapin ? Chat ? Vison ? Autre ? On ne le sait toujours pas, déplore le virologue Etienne Decroly, directeur de recherche au CNRS à l’université Aix-Marseille.

« Malgré les investigations conduites par les autorités chinoises, aujourd’hui, aucune évidence scientifique ne permet de tirer une conclusion parmi les différentes hypothèses proposées pour expliquer l’origine du Sars-CoV-2. »

Etienne Decroly, virologue

à franceinfo

C’est pourtant une question scientifique clé si on veut mettre en place des contre-mesures efficaces à l’avenir. « Par exemple, pour les virus de la grippe, on sait que les élevages de canard sont à risques (…), poursuit-il. On surveille donc l’apparition de virus aviaires dans ces élevages et des campagnes d’abattage sont organisées pour éviter les zoonoses. On pourrait mettre en place des stratégies du même type concernant les coronavirus si on connaissait les mécanismes zoologiques. Si on n’identifie pas les mécanismes sous-jacents à la naissance de l’épidémie de Sars-CoV-2, on prend le risque de rejouer des situations épidémiques similaires dans les prochaines années. »

• Pourquoi l’épidémie se propage-t-elle de façon aussi hétérogène ? Les connaissances de base sur la transmission (postillons, aérosols…) ne suffisent pas à répondre de façon fine à la question suivante : pourquoi l’épidémie peut-elle être si haute dans tel endroit, et nettement moins importante ailleurs ? « On a été très frappé au cours de cette pandémie par une hétérogénéité dans la propagation selon les territoires, remarque Anne-Claude Crémieux. On peut essayer d’analyser cette hétérogénéité, mais on a du mal à la prévoir. Est-ce que les facteurs climatiques jouent un rôle ? On ne sait pas, ni pourquoi certaines régions sont plus exposées que d’autres. »

En France, les circonstances de propagation du virus sont particulièrement mal connues, faute de « rétro-tracing ». Cette méthode, systématique au Japon, par exemple, consiste à déterminer la (ou les) personne(s) à l’origine de la contamination. Certes, depuis quelques mois, l’étude Comcor de l’Institut Pasteur tente d’élucider cette énigme. Mais avec difficulté, puisque seules « 45% des personnes infectées connaissent la personne source qui les a infectées ».

• Quelle est la proportion de personnes infectées qui sont asymptomatiques (sans symptômes) ? Au moins la moitié, répondent nos interlocuteurs, sans s’avancer davantage. « On ne le sait toujours pas, relève Anne-Claude Crémieux, alors qu’un des problèmes de cette maladie réside dans cette contamination invisible par les personnes asymptomatiques. Combien sont-elles ? On pensait jusqu’à maintenant que c’était aux alentours de 50%, mais une étude publiée en mars 2021 dans la revue scientifique The Lancet* et réalisée sur 10 000 personnes à Wuhan donne le chiffre de 80% d’asymptomatiques. »

Faute de le savoir, difficile de déterminer le taux de létalité réel de la maladie (rapport entre le nombre de morts du Covid-19 et le nombre de personnes infectées). D’où des batailles de chiffres qui ont toutes leurs biais. On se contentera de botter en touche en donnant celui de la surmortalité en France en 2020, en raison de l’épidémie de Covid : +9,1%.

• Quelle est la durée de l’immunité, et, au-delà, de l’épidémie ? Même si l’on pense qu’elle dure plusieurs mois, « la mère de toutes les inconnues, c’est la durée de la protection induite par l’immunité naturelle [lorsqu’on a été infecté] ou les vaccins », souligne Anne-Claude Crémieux. Problème supplémentaire : cette immunité a été bousculée par les variants : « Va-t-il falloir modifier les vaccins par rapport à des variants comme le variant dit ‘sud-africain’, qui entraîne un échappement immunitaire partiel aux anticorps [c’est-à-dire une moindre résistance, même si on est immunisé par le vaccin ou une infection] ? » s’interroge-t-elle encore.

Avant d’enchaîner sur une troisième question : « On sait que le vaccin va permettre une diminution de la circulation du virus. Mais est-ce qu’on va vers une circulation virale à bas bruit ou vers un zéro Covid, avec suppression du virus ? » C’est pourtant de ce niveau collectif d’élimination virale que dépendra la poursuite ou non de la pandémie.« Toute épidémie a vocation à s’éteindre, mais on ne sait pas quand, confirme Olivier Schwartz. Lorsqu’une certaine immunité aura été atteinte par le vaccin, va-t-il y avoir encore des vagues, des vaguelettes ? On l’ignore. »

* Les liens suivis d’un astérisque sont en anglais.

Source FRANCE INFO.